称念寺のご紹介

称念寺の近況 2025.5.31現在

住職は、令和7年(2025年)も新田公の顕彰に励んでいます。今年は、新田公688年忌で、称念寺中興丹羽五郎左衛門公440年忌法要です。両人を偲びながら境内のお掃除をしています。

2024年よりの報告をいたします。

2024年~

- 1月1日

- 能登の地震で正月を迎えました。庭の灯篭が倒れ、書院の白壁が落ちました。

- 1月13日

- 石川美咲さんの結婚式で高浜町に行きました。

- 3月10日

- 日東シンコーの敷地内の、黒坂備中守公碑のご回向をしました。

- 3月15日

- 明智光秀公木像・松尾芭蕉筆「黒髪の句」の購入。新聞で報道されました。

- 4月7日

- 3時より花祭り会実施。近所の方がお参りくださいました。

- 5月11日

- 地元公民館講座で、「仏像の歴史」を、語りました。(3回シリーズの1回目)

- 5月17日

- 越前市中挾観音の御開帳の導師を、務めさせていただきました。(元称念寺末)

- 6月中旬

- 境内の菩提樹が満開になり、新聞・テレビで紹介されました。

毎年来られるフアンの方がたくさん鑑賞に来られました。 - 6月29日

- 新田公687回忌法要の実施をしました。地元新聞の取材もありました。

法楽は、まごころ認定こども園八木節他で、記念講演は高浜町学芸員倉田尚文氏

テーマは「神仏習合時代の寺社」で、たくさんの方に来ていただきました。 - 7月8日

- 境内の桔梗が見ごろになり、多くの方が勧賞に来られる様子が、TV・新聞で紹介されました。

- 7月20日

- 福井市で新田公のシンポジュウムがあり、藤島神社宮司様・敦賀金ヶ崎宮宮司様とともに、お話をさせていただきました。

- 7月28日

- 高椋地区戦死者法要実施

- 8月4日

- 深見慧隆氏による称念寺本浄土三部経の調査がありました。

鎌倉時代の古い形を残すものと、見解がありました。 - 8月10日~

- 県内の各時宗寺院のお盆の手伝いをさせていただきました。

地元のお地蔵さんも供養もしました。 - 9月6日

- 藤沢の遊行寺で、インド仏教の講義をいたしました。

- 9月22日

- 丸岡の水泳大会で、30年ぶりに水泳大会に出て、子供さん達と泳ぎました。

- 10月14日

- 高浜町教育員会に展示会のため、明智光秀公像・明智軍記を貸し出しました。

- 10月28日

- 群馬の十見 和さんの日本画(明智煕子像)を表装しました。本堂に飾りました。

- 11月7日

- 京都龍谷ミュージアムさんに、やせ仏(五劫思惟仏)を寄付しました。

- 11月10日

- 国立歴史博物館の調査で、10名の研究者の方が称念寺に来られ説明をしました。

- 12月27日

- まごころ認定こども園の方が、朝9時より除夜の鐘をつきました。

一般の方も来られました。新聞・TV社の取材で賑やかしく実施しました。 - 12月31日

- 早朝よりの除夜の鐘を実施。皆様がよい年となるよう祈念しました。

2025年~

- 1月1日

- 穏やかな中で、正月が迎えられました。修正会が務められました。

- 1月18日

- 称念寺ボランティアガイドの反省会が実施されました。

- 3月1日

- 地元公民館講座で講義をしました。3回目は、仏壇の仏様はなぜ金色か?でした。

- 3月1日

- 福山の関戸さん3兄弟で、本堂の荘厳(折敷)が完成し、御寄進をいただきました。

- 3月4日

- 北海道の游佐さんご夫婦とボランティアガイドさんの交流の再会がありました。

- 4月9日

- 花祭り(仏陀降誕会)甘茶は、いつでもかけられるようにしました。

10時から法要をしました。 - 6月中旬

- 菩提樹の花がきれいに咲くと思います。次に桔梗がたくさん咲く予定です。

- 6月28日

- 新田公の688回忌の法要予定です。

今年の法楽は、まごころ認定こども園児と、福井歴史博物館の学芸員大河内勇介氏の、中興の丹羽五郎左衛門公の講演です。 - 7月27日

- 高椋地区戦没者慰霊祭の予定です。

以後は、昨年並みの行事を予定しています。皆様の参拝をお待ちしています。 合掌

-

680年忌法要の様子

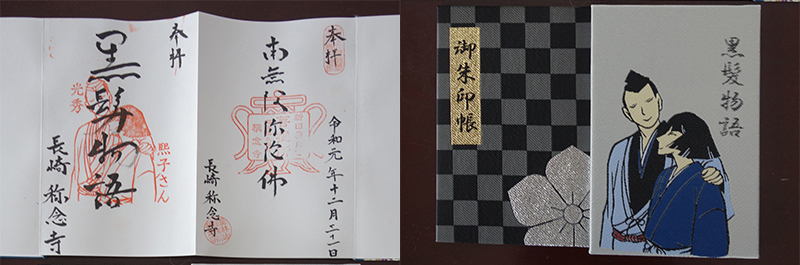

素敵な御朱印帳の販売中

丸岡の織物を使ったオリジナル御朱印帳を販売します。 一冊1,700円(御朱印を書き入れたものは2,000円)郵送料は1冊500円です。 ご希望の方は、お葉書等でお申し込み下さい。 仏様にお供えしてから、送ります。土日は、寺でも販売しています。

交通アクセス

![]()

- 住 所 :

- 〒910-0383

福井県坂井市丸岡町長崎19-17 - 電話番号 :

- 0776-66-3675

- メール:

- takao@mx3.fctv.ne.jp

- 観光ボランティアを希望される方は、称念寺が受付になっています。

- 0776-66-3675

takao@mx3.fctv.ne.jp

- JR丸岡駅下車(丸岡駅は常駐タクシーが無いので要注意)徒歩約45分

- JR春江駅下車、タクシー利用で約10分 徒歩約50分

- JR福井駅下車 京福バス丸岡城行で、丸岡バスターミナル下車からタクシーで約15分

または八ツ口(やつくち)下車徒歩15分(回数は少ないので要注意) - 車で来られる方は

北陸高速道路 丸岡インターから車で約10分(国道8号線一本田交差点経由)駐車場有 - 飛行機は

小松空港より福井行きバスで、丸岡インターで下車、タクシーで約10分

※北陸の観光は、公共機関が不十分なため、自家用車かレンタカー等が便利です。

称念寺には、トイレ完備の駐車場があります。

称念寺霊園

称念寺霊園190区画 平成25年4月に分譲を開始しました。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

称念寺の主な沿革

- 養老5年(721)

- 泰澄大師が長崎の地に阿弥陀堂を建立した。

- 正応3年(1290)

- 称念坊の三兄弟が、時宗二代の真教上人を慕って長崎道場を開く。

- 延元3年(1338)

- 新田義貞公が灯明寺畷で戦死され、遺骸を称念寺に葬る。

- 長禄2年(1458)

- 室町将軍家は安堵状と寺領(約百町歩)を寄進し、将軍家御祈祷所となる。

- 寛正6年(1465)

- 後花園天皇の綸旨を受けて、天皇家の勅願寺となった。

- 文明5年(1473)

- 寺境内は長崎城になり、一向一揆の戦乱で、金津の東山に避難するように朝倉から指示がある。(実際に動いたかは不明)

- 永禄5年(1562)

- 明智光秀公が美濃より家族でのがれ、門前で10年間寺子屋を開く。

- 慶長8年(1603)

- 結城秀康は称念寺に38石を寄進した。以後、歴代の藩主も続く。

- 元禄2年(1689)

- 8月松尾芭蕉が明智の黒髪物語を取材する。

- 元文2年(1737)

- 幕府により新田義貞公の400年忌法要が実施される。

- 安永4年(1775)

- 境内に約30の大伽藍が整備される。

- 天明8年(1787)

- 幕府により新田義貞公の450年忌法要が実施される。

- 天保8年(1837)

- 幕府により新田義貞公の500年忌法要が実施される。

- 江戸末期~明治初年

- 神仏分離令・版籍奉還等の混乱により寺が没落する。

- 大正3年(1914)

- 広島の高尾察玄氏が本山特命住職として入寺した。

- 大正13年(1924)

- 高尾察玄氏により寺が再建され、伽藍が整備される。

- 昭和12年(1937)

- 再興会により新田義貞公600年忌法要が実施される。

- 昭和23年(1948)

- 福井大震災で、すべての伽藍が倒壊した。

- 昭和42年(1967)

- 高尾察良氏が震災復興落成式を行う。

- 昭和63年(1988)

- 新田義貞公650年忌法要を実施。

- 平成9年(1997)

- 新田義貞公660年忌法要で、鐘堂を再建した。

- 平成19年(2007)

- 新田義貞公670年忌法要。住職が高尾察誠に交代した。

- 平成29年(2017)

- 新田義貞公680年忌法要。本堂大屋根等の改修。

称念寺の定例行事

- 正月

- 正月・修正会

- 4月1日~4月8日

- までの日曜日に花まつり(灌仏会)

- 6月中旬~7月上旬

- 菩提樹の観賞会・桔梗の花観賞会

- 6月末~7月上旬

- 新田公年忌法要

奉賛会主催の諸行事 - 8月中旬

- お盆の棚経

- 12月28日~31日

- 昼でも突ける除夜の鐘実施

- 大晦日

- 大晦日除夜の鐘(PM2:00~12:00)

昼でもつける除夜の鐘 - 春・秋

- 彼岸法要

出版物のご案内

- 称念寺叢書(実費にて発売中)郵送可(一冊の切手代は140円です)

- 新田義貞公と時衆・称念寺 高尾察誠著 300円

- 明智光秀公と時衆・称念寺 高尾察誠著 300円

- お念仏の教えとは 高尾察誠著 300円

- 松尾芭蕉翁と時衆・称念寺 高尾察誠著 300円

- 遊行念仏の実践者 真教上人 高尾察誠著 300円

- 仏さまの教え 健康で長生きの秘訣 高尾察良著 300円

- 徳川家康公と時衆・称念寺 高尾察誠著 300円

- 称念寺のあゆみ 高尾察誠著 500円

- 白山信仰と泰澄大師 高尾察誠著 350円

- 明智光秀公夫人熙子さんと時衆 称念寺 髙尾察誠著 350円

- 空也上人と一遍上人 高尾察誠著 350円

- 二河白道の教えと一遍上人 高尾察誠著 350円

- 称念寺再建史 ―髙尾察玄師のあゆみー 希望者に無料で配布します。

- 発行者

- 〒910-0383

- 福井県坂井市丸岡町長崎19-17 称念寺

- 住職 高尾察誠

- TEL 0776-66-3675